Тут только есть верующие и неверующие. Там — все верующие

Тут только есть верующие и неверующие. Там — все верующие

автор: Диакон Андрей Кураев

Одно из самых тягостных зрелищ на свете — поминки, совершаемые атеистами. Вот все пришли домой от свежей могилы. Встает старший, поднимает рюмку… И в этот момент все просто физически ощущают, что что-то могут и должны они сделать для того, с кем только что они простились. Молитва об ушедших — это потребность сердца, а не требование церковной дисциплины. Сердце требует: помолись!!! А рассудок, покалеченный еще школьными уроками безбожия, говорит: «незачем, молиться некому и не о ком: небеса полны разве что радиоволнами, а от того человека, с которым мы жили еще три дня назад, не осталось уже ничего, кроме того безобразия, которое мы только что засыпали землею». И вот даже на лицах людей отражается эта внутренняя ошибка. И звучат столь ненужные слова: «Покойный был хорошим семьянином и общественным работником»…

Нас не было — нас не будет. Так не есть ли человек, чья жизнь нелепо мелькает меж двумя пропастями небытия, не более чем «покойник в отпуске»?.. Я умру, а мир останется полным, как новехонькое яйцо. Борис Чичибабин однажды дал безжалостно-точное определение смерти, как она предстает неверующему человеку:

Как мало в жизни светлых дней,

Как черных много!

Я не могу любить людей,

Распявших Бога!

Да смерть — и та! — нейдет им впрок

Лишь мясо в яму,

Кто небо нежное обрек

Алчбе и сраму.

Что люди выносят с кладбища? Что сам ушедший смог обрести в опыте своего умирания? Сможет ли человек увидеть смысл в последнем событии своей земной жизни — в смерти? Или и смерть — «не впрок»? Если человек перейдет границу времени в раздражении и злости, в попытке свести счеты с Судьбой, — в Вечности отпечатлеется именно такой его лик… Поэтому-то и страшно, что, по мысли Мераба Мамардашвили, «миллионы людей не просто умерли, а умерли не своей смертью, т.е. такой, из которой никакого смысла для жизни извлечь нельзя и научиться ничему нельзя». В конце концов, то, что придает смысл жизни, придает смысл и смерти… Именно ощущение бессмысленности смерти делает столь тяжелыми и неестественными похороны атеистов.

Для сравнения сопоставьте Ваше ощущение на старом кладбище, где покой людей, сторожат могильные кресты, с тем, что чувствует Ваше же сердце при посещении советских звездных кладбищ. Можно с мирным и радостным сердцем гулять — даже с ребенком — по кладбищу, скажем, Донского монастыря. Но не чувствуется мира на советском Новодевичьем…

В моей же жизни был случай прямой такой встречи. В 1986 году в пожаре в Московской духовной академии сгорели пятеро семинаристов. Хоронили их на городском кладбище Загорска. И вот, впервые за десятилетия на это кладбище пришли священники — не таясь, в облачениях, с хором, с молитвой. Пока студенты прощались со своими однокурсниками, один из монахов отошел в сторонку и тихо, стараясь быть максимально незаметным, стал ходить среди соседних могил. Он кропил их святой водой. И было такое ощущение, что из-под каждого холмика доносится слово благодарности. В воздухе как бы растворилось обещание Пасхи…

Отпевание священника Сергия Сидорова. Москва. 2005 г. Фото: А.Любимова

Или вот иной пример неуничтожимости человека. Попробуйте, взяв в руки книгу, помолиться об ее авторе. Берете в руки Лермонтова — скажите про себя, раскрывая нужную Вам страничку: «Господи, помяни раба твоего Михаила», Прикасается Ваша рука к томику Цветаевой — вздохните и о ней: «Прости, Господи, рабу Твою Марину и приими ее с миром». Все будет прочитываться иначе. Книжка станет больше самой себя. Она станет встречей с человеком.

Пушкин (упокой, Господи, раба Твоего Александра!) среди обстоятельств, которые человека делают человеком, называл «любовь к отеческим гробам». Каждого человека ждет отправление «в путь все. земли» (Иис. Нав. 23,14).

Не может быть вполне человеком тот, кого никогда не посещала мысль о смерти, кто никогда в тайнике своего сердца не повторял те слова, которые произнес преп. Серафим Саровский: «Господи, как мне умирать будет?»

Событие смерти, ее таинство — одно из важнейших событий во всей жизни человека. И потому никакие отговорки типа «некогда», «недосуг» и т.п. не будут приняты ни совестью, ни Богом, если мы забудем дорогу к родительским могилам. Надеюсь, мы никогда не доживем до тех лет, когда исполнится мечта Елены Рерих: «кладбища вообще должны быть уничтожены как рассадники всяких эпидемий».

Для восточного мистицизма тело человека — лишь тюрьма для души. По высвобождении — сжечь и выбросить. Для христианства тело — храм души. И верим мы не только в бессмертие души, но и в воскресение всего человека. Потому и появились на Руси кладбища: семя бросается в землю, чтобы с новой космической весной взойти. По слову ап. Павла, тело — храм духа, живущего в нем, а, как мы помним, «и храм поруганный — все храм». И потому тела дорогих людей у христиан принято не бросать в огненную бездну, а класть в земляную постель…

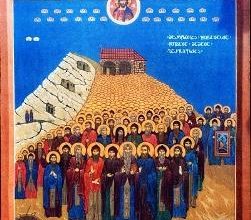

Перед началом и в дни Великого Поста, перед тем, как мы сделаем первый шаг навстречу Пасхе, звучит под сводами храмов слово нашей любви ко всем тем, кто прежде нас шел дорогой жизни: «Упокой, Господи, души усопших раб Твоих!». Это — молитва обо всех, ибо, по замечательному слову Анастасии Цветаевой, «тут только есть верующие и неверующие. Там — все верующие». Теперь они все видят то, во что мы только веруем, видят то, во что когда-то они же запрещали веровать нам. И, значит, для всех них наше молитвенное воздыхание будет драгоценным даром.

Дело в том, что человек умирает не весь. В конце концов, еще Платон спрашивал: почему, если душа всю жизнь борется с телом, то с гибелью своего врага она должна сама исчезнуть? Душа пользуется телом (в том числе и мозгом и сердцем), как музыкант пользуется своим инструментом. Если струна порвалась, мы уже не слышим музыки. Но это еще не основание утверждать, что умер сам музыкант.

Люди скорбят, умирая или провожая умерших, но это не есть свидетельство о том, что за дверью смерти только скорбь или пустота. Спросите ребенка в утробе матери — желает ли он выходить оттуда? Попробуйте описать ему внешний мир — не через утверждение того, что там есть, (ибо это будут реалии, незнакомые ребенку), а через отрицание того, что питает его в материнском чреве. Что же удивляться, что дети плача и протестуя, приходят в наш мир? Но не таковы ли скорбь и плач уходящих?

Лишь бы рождение не сопровождалось родовой травмой. Лишь бы дни подготовки к рождению не были отравлены. Лишь бы не родиться в будущую жизнь «извергом».

Мы вообще, к сожалению, бессмертны. Мы обречены на вечность и на воскрешение. И как бы нам не хотелось прекратить свое существование и не нести наши грехи на Суд — вневременная основа нашей личности не может быть просто унесена ветром времени… «Хорошие новости из Иерусалима» состояли в том, что качество этого нашего приснобытия может стать иным, радостным, бессудным («Слушающий слово Мое на Суд не приходит, но пришел от смерти в жизнь» — Ин. 5,24).

Или непонятно, что такое душа? Есть ли она? Что это такое? — Есть. Душа — это то, что болит у человека, когда все тело здорово. Ведь говорим же мы (и ощущаем), что не мозг болит, не сердечная мышца — душа болит. И напротив — бывает, что при муке и скорби что-то в нас радуется и чисто поет (так бывает с мучениками).

«Смерти нет — это всем известно. Повторять это стало пресно. А что есть — пусть расскажут мне…» — просила Анна Ахматова. О том, «что есть», и говорят родительские субботы, восходящие к празднику Успения. Праздник… Но это ведь день кончины Богоматери. Почему же — праздник?

А потому, что смерть не есть единственный способ кончины. Успение — антоним смерти. Это, прежде всего — не-смерть. Два этих слова, различающихся, в языке любого христианского народа, означают радикально противоположные исходы человеческой жизни. Взращивает человек в себе семена любви, добра, веры, всерьез относится к своей душе — и его жизненный путь венчается успением. Если же разрушение он нес себе и окружающему миру, раной за раной уязвлял свою душу, а грязь из нее, неухоженной и заросшей, выплескивал вовне — конечный, смертный распад завершит его прижизненное затухание.

Отныне (в смысле — со времени воскресения Христа) образ нашего бессмертия зависит от образа нашей любви. «Человек поступает туда, где ум имеет свою цель и любимое им» — говорил преп. Макарий Египетский.

На иконе Успения Христос держит на руках младенца — душу своей Матери. Она только что родилась в Вечность. «Господи! Душа сбылась — умысел твой самый тайный!», — можно было бы сказать об этом миге словами Цветаевой.

Душа «сбылась», исполнилась — и в слове «успение» слышатся отголоски не только «сна», но и «спелости» и «успеха».

«Время умирать» (Эккл. 3,2). Может быть, самое разительное отличие современной культуры от культуры христианской — в неумении умирать, в том, что нынешняя культура не вычленяет в себе это время — «время умирать». Ушла культура старения, культура умирания. Человек подходит к порогу смерти, не столько стараясь всмотреться за его черту, сколько без конца оборачиваясь назад и с ужасом вычисляя все разрастающееся расстояние от поры своей молодости. Старость из времени «подготовки к смерти», когда «пора о душе подумать», стала временем последнего и решительного боя за место под солнцем, за последние «права»… Она стала временем зависти.

У русского философа С Л. Франка есть выражение — «просветление старости», состояние последней, осенней ясности. Последняя, умудренная ясность, о которой говорят строки Бальмонта, списанные «современностью» в раздел «декадентства»:

День только к вечеру хорош. Жизнь тем ясней, чем ближе к смерти. Закону мудрому поверьте — День только к вечеру хорош.

С утра уныние и ложь

И копошающиеся черти…

День только к вечеру хорош.

Жизнь тем ясней, чем ближе к смерти.

Здесь приходила к человеку мудрость. Мудрость — это, конечно, не ученость и не энциклопедичность, не начитанность. Это — знание немногого, но самого важного. Потому-то к монахам — этим «живым мертвецам», при постриге как бы умершим для мирской суеты и потому ставшим самыми живыми людьми па земле, — и ездили энциклопедисты за советом. Гоголь и Соловьев, Достоевский и Иван Киреевский, лично беседовавший с Гегелем и Шеллингом, своих главных собеседников нашли в Оптиной пустыни. Потому что здесь разговор шел «о самом важном». Самым важным Платон — отец философов — называл вот что: «Для людей это тайна: но все, которые по-настоящему отдавались философии, ничего иного не делали, как готовились к умиранию и смерти».

В середине нашего века константинопольский патриарх Афинагор I так говорил о времени умирания: «Я хотел бы умереть после болезни, достаточно долгой, чтобы успеть подготовиться к смерти, и недостаточно длительной, чтобы стать в тягость своим близким. Я хотел бы лежать в комнате у окна и видеть: вот Смерть появилась на соседнем холме. Вот она входит в дверь. Вот она поднимается по лестнице. Вот уже стучит в дверь… И я говорю ей: войди. Но подожди. Будь моей гостьей. Дай собраться перед дорогой. Присядь. Ну вот, я готов. Идем!»…

Помещение жизни в перспективу конца делает ее именно путем, придает ей динамику, особый вкус ответственности. Но это конечно, лишь, если человек воспринимает свою смерть не как тупик, а как дверь. Дверь же — это кусочек пространства, через который входят, проходя его. Жить в двери нельзя — это верно. И в смерти нет места для жизни. Но есть еще жизнь за ее порогом. Смысл двери придает то, доступ к чему она открывает. Смысл смерти придает то, что начинается за ее порогом. Я не умер — я вышел. И дай Бог, чтобы уже по ту сторону порога мог я произнести слова, начертанные на надгробии Григория Сковороды: «Мир ловил меня, но не поймал».

http://www.pravmir.ru/article_1036.html